| 2025/03/22 |  今日がプリ・アンプの本番デビューで、12時間の連続運転も無事に終えた。ようやく次のアンプにとりかかれそうだ。 今日がプリ・アンプの本番デビューで、12時間の連続運転も無事に終えた。ようやく次のアンプにとりかかれそうだ。「これでもか!」というくらい明るく輝く青色のLEDが眩しく感じるが、さぁどうしようか…少し暗くしようか… ところで、6年前に放送されたドラマ「俺の話は長い」のスペシャル版の撮影が終わった。今回も店の正面だけがが使われ、店内の様子はセットである。 3月30日(日)から2週にわたって放送されるので、興味のある方はぜひご覧になってください。 |

| 2025/03/14 |  パネルを取り付け、1日2時間ほどのヒート・ランを1週間ほど行い、動作に問題のないことを確認した。 パネルを取り付け、1日2時間ほどのヒート・ランを1週間ほど行い、動作に問題のないことを確認した。「では、使い始めるか…」と、今日セッティングをした。左右の音量バランスが取れた音は安心感があるもんだ。 約1時間後、アンプの電源が落ちた。「ん〜む…なんてこったい……最後の最後までつまずくのか…」 嘆いていても仕方ないので修理に取り掛かることにした。原因はB電源整流回路のダイオードのレア・ショート?だった。ショートの経験はあるが、こんなことってあるものなのか? このダイオードは40年以上前に買ったものなので、念のため今度はつい最近買っておいたものを使うことにした。 しかし、営業中にこのようなトラブルに見舞われたらどうしようもなく、万が一のことを考え、電源を使わないパッシブ型のボリューム付きセレクターを来週から作ることにした。 |

| 2025/02/28 |  前回音出しを行った際気が付かなかったが、数日後、ボリュームをかなり上げていくと右chから「チリチリ…チリリ…」とわずかだがノイズが出ていることが分かった。 前回音出しを行った際気が付かなかったが、数日後、ボリュームをかなり上げていくと右chから「チリチリ…チリリ…」とわずかだがノイズが出ていることが分かった。当然音楽を聴いている時は分からないし、そこまでボリュームを上げることはないが、一度気が付くとやはり気になるもので、安定化電源の製作は後回しにし、この二週間そのトラブル・シューティングに費やしてしまった。 ノイズの発生源を追い込んでいくと、TREBLEの抵抗が怪しくロータリー・スイッチの左右を入れ替えるとノイズのchが入れ替わった。 これは明らかに抵抗によるものと決め付け、抵抗、及びコンデンサの全取り替えをしたがノイズはなくならなかった。 「なんてこったい…ロータリー・スイッチか?…いや、そんなことはまず考えられない」 二週間、さんざん色々なことを試してみたが原因は分からずじまいだった。 店で使っているプリ・アンプの左chの音量バランスの崩れ、そして低域特性の悪化も加わり、状態がかなりひどくなってきたのでノイズのことはあきらめ、ヘッドフォン・アンプ用の安定化電源を作ることにした。 今回もヘッドフォン・アンプ同様、秋月電子のキット(450円)を使い組み立てることにしたが、なにせ基板を取り付けるための穴を今さら開けるわけにはいかないので立ラグを使うことにした。 しかし、立ラグに立型ケミコンを使うのは非常に抵抗があったが、まぁ…仕方がない。 今回のアンプはトラブル続きだったので祈るような気持ちで電源を入れ出てくる音を確認した。 「ホッとしたぜ!」 来週あたりからパネル等の取り付けやらで最終の仕上げになりそうだ。 |

| 2025/02/14 | トーン・コントロールのトラブルも解決し、イコライザの配線を終え各所の電圧を確認し音出しを行った。 まず、気になるイコライザのハム・レベルは思ったより低かったが、通常聴くボリュームの位置ではもう少し抑えたいところだ。曲が終わってかすかにでも聴こえるようでは、やはり気になるのである。 音はまともなのでこのまま使い始めても良いのだが、実はトーン・コントロールのトラブルで行き詰っていた時に、ヘッドフォン・アンプの動作チェックをしたところ、2Hzくらいのモーター・ボーティングが発生していることが分かった。まさに「泣きっ面にハチ」の状態であった。本当につまずきっぱなしである。 このヘッドフォン・アンプには、トランスのヒーター巻線6.3Vを倍電圧整流し、π型フィルターの簡単なもので9Vを供給していたので、試しに乾電池の006Pで確認したところ問題なく動作した。 また、なぜなのかは分からないが、無負荷の状態では発振していないようで、負荷(ヘッドフォン)をつなぐと電源電圧が揺れ始める。 電源のレギュレーションの悪さが原因かもしれないので、安定化すれば直る可能性があるのでやってみる価値はあると思う。 使い始めるのはもう少し先になる。 |

| 2025/02/03 | トーン・コントロールの動作異常の原因は明らかに誤配線なので、何度も何度も見直すがそいつを見つけることはできなかった。 しまいにはバリオームの替りにロータリー・スイッチを使ったことが原因かと思い始めたが、「いや、そんなことはあり得ない。これで問題ないはずだ…しかし…なぜなんだ?」などと、頭の中は混乱状態である。 使うつもりでいた中古のバリオームを使い、面倒だったがバラックでトーン・コントロールのみを組んでテストしてみたが症状はまったく同じである。 「なんてこったい……回路図が間違っているのか?」いよいよ回路図を疑い始め、じっくりと眺めていたらあることに気が付いた。私にはこの回路の解析をすることはできないが、「むむっ!これではロータリー・スイッチがボリューム・コントロールの役目を果たしてしまうではないか。前回書いたスイッチのMINとMAXの音量差はこれが原因ではないか!」 ここで、” 最新ステレオHi・Fi製作読本 ”で確認してみた。 世田澄人氏の製作記事を見ると「あれ〜バリオームのスライダーとセンター・タップの配線が逆だぞ!」次に山水の社長を務めたこともある伊藤瞭介氏の記事を見てみた。世田氏とは違い以前アップした回路図と同じである。訳が分からなくなってきた。 次に、アンプの設計、そして解説の記事を書いている石田稔明氏の回路図を見ると、世田氏と同じようであるがどちらとも取れるものであった。 長くなってきたので結論を言うと回路図の間違いである。詳しいことは後日、真空管アンプのところで。 |

| 2025/01/17 | イコライザの配線はまだ終わっていないが、フラット・アンプのノイズ・レベルのチェックをしてみた。思いのほかハムのレベルは小さく、各部の電圧も問題なく、とりあえずはひと安心だが問題はイコライザである。ある程度は覚悟しておいた方が良いだろう。 しかし、今回のアンプ作りは最初からスムーズに進まない。今度はトーン・コントロールの変化が異常なのだ。BASSは変化が認められず、TREBLEは思いのほか低い周波数から変化があるようで、MINとMAXでかなりの音量差が出てしまう。 コンデンサの容量間違いかと思い確認したが問題なく、オリジナル回路の容量に取り替えても変化の度合いは同じようである。ここで妙なことに気が付いた。それはターン・オーバーのスイッチをDEFEATポジションにしてもトーンのロータリー・スイッチを回すと同じように変化してしまう。 配線を確認しても…う〜ん…分からん… これは明らかに誤配線なのだが、何度見直しても間違いを見つけることができずにいる。 ほぼ二日間このトラブルに取り組んでいたが、いい加減疲れてしまい少し頭を冷やそうと配線をいじり、トーン回路をパスして音出しを行なった。 まったく問題のない音が出てきた。 このトラブルは日を改めてじっくりとやることにしよう。 |

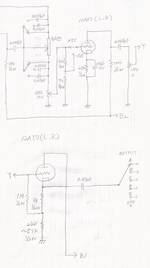

| 2025/01/10 |  前回からの続き 前回からの続き当初、ボリュームの挿入位置はOUTPUTセレクターとコンデンサ0.47μFの間だった。 だから写真の上段に書いてある回路図のボリュームは無く、カップリング・コンデンサから”Y”へと直接つないでいた。 それを途中で位置を変えてしまったのだ。 変えた理由はプリの出力が、パワー・アンプとヘッド・フォン・アンプがパラにつながるうえに、ここにボリュームが挿入されると、「カソフォロで送り出しているとはいえ、負荷が少し重たくなるのでは?」と気になったからである。まぁ、このくらいであれば問題ないのだろうけれど変えてしまったのである。 変えたのは良いとしても、本来書き直した時に気が付かなければいけないのだが、回路図は上段と下段で2枚に分けて書いていたので気が付くことはなかった。終段カソフォロの、カソードの電圧異常の原因を見つけるまでに時間がかかったのもこのせいである。 思うように配線が進まないでいるが、まぁ…しょうがない。 |