| 2021/11/06 |

部屋を整理していたら懐かしいものが出てきた。 部屋を整理していたら懐かしいものが出てきた。

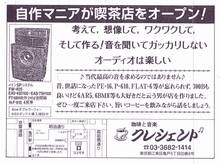

1998年9月末ごろに店をオープンする際、「MJ無線と実験」の11月号(だったと思う)に広告を載せるためのゲラである。

自作派のこころをくすぐるキャッチ・コピーや文言を一生懸命考えたのだ。

いま読み返すと、なんと恥ずかしいことか・・・まぁ、その文章が気に入って来てくれた人がいるが・・・

写真に写っているスピーカーは、ウーファーは処分してしまったが、それが入っていた箱はフル・レンジ専用となって現在も大活躍中である。

また、P-610の4発は念願だったPE-16の4発に替わっている。

それにしても、ハッタリをかますために「40cmダブル・ウーファー、600リットルボックスの導入を検討中」とあるが、これはやらなくて良かった。というよりも予算がなくなってできなかったが正しい。

このときに検討していたウーファーはTADのTL-1601aで、もし導入していたら大きすぎて始末に負えず、途方にくれていたことだろう。

また、営業時間が10時〜22時となっているが、このときはそのつもりでいたのだろうか、しかも10月は無休となっている。

実際は7時から店を開けてがんばったが、2週間でくじけてしまい、9時オープンにして10月は無休で営業したのだ。

あれから23年が過ぎ24年目に突入した。歳をとった。 |

| 2021/11/02 |

30数年前に中古で見つけた菊水のバルボルがこれだ。型番は161Aである。 30数年前に中古で見つけた菊水のバルボルがこれだ。型番は161Aである。

真空管時代の製品なので、内部の部品の交換はたやすくできそうだ。

また、菊水電子工業のホームページに取説がアップロードされていて、回路図や校正の方法が書かれているのがありがたい。

真空管も6AU6、6U8または6BL8、6X4と、すべて一般的な球が使われ、SD-34というゲルマニウム・ダイオードが使われているのが涙ものである。球は問題ないが、このダイオードいまでも売っているのかな?

このバルボルはパイオニア時代に、使っていたのと同じもので(当然ミリバルも使っていた)、部品交換によって若返らせて、当時を懐かしみながら使っていこうと思う。 |

| 2021/11/01 |

現在ダミー・ロード・ボックスの製作準備をしているので接続はまだしていないが、とりあえず測定器を置いてみた。 現在ダミー・ロード・ボックスの製作準備をしているので接続はまだしていないが、とりあえず測定器を置いてみた。

こうなると、がぜんやる気が出てきて、音楽を聴きながらハンダ付けができるようにと、前に買っておいてほとんど使っていなかったミニ・コンポをセットし、スピーカーはとりあえずはいっちょまえのダイアトーンのDS-22BRに交換した。

5,000円ほどで買ったミニ・コンポでもスピーカーを替えるだけで格段に音が良くなるのである。

これで、CD、MD、USBメモリ、そしてパソコンに取り込んだ音楽が聴けるようになり、ダミーロード・ボックスが完成すれば、スイッチの切り替えで簡単に完成したアンプで音楽が聴けるようになる。

あとは、バルボル(真空管電圧計)のコンデンサなどの部品を取り替えれば万事オーケーである。 |

| 2021/10/17 |

作業机を購入し、測定器などのセッティングを始めた。久しぶりに見る測定器。保管が悪く発信器の出力端子が破損していた。ジョンソン・ターミナルの折れはたまに見かける事故である。 作業机を購入し、測定器などのセッティングを始めた。久しぶりに見る測定器。保管が悪く発信器の出力端子が破損していた。ジョンソン・ターミナルの折れはたまに見かける事故である。

破損したターミナルに、直に外付けで新たなターミナルをハンダ付けして済ませてしまおうかと思ったが、面倒でも交換することにした。

しかし、ターミナルにちょうど良い具合のものがなく、プラスチックの部分をカットするなどの加工をするために新たにニッパーを買った。

ところが、これがひどかった。とんでもない代物だったのである。

いくら力を入れても切れない。ただプラスチックがつぶれるだけである。試しに近くにあったACコードを切ろうとしたがこれがまた切れない。普通なら「パチン!」と気持ちの良い音がして簡単に切れるはずである。

少し細いビニール線はなんとか切れたが、これではとても使い物にならない。「まさか・・・」と思い、刃を確認して驚いた。「刃」が無いのである。大げさな言い方をすれば、ニッパーの形をしたラジオ・ペンチということだ。

値段が安く、中国製とはいえ、切れ味にさほど心配はしていなかったが、幾度となく経験しているさすがのチャイナ・クォリティに、いいかげん腹が立ってきたのでここに晒すことにした。 |