| 4. 6BM8と運命的な出会い (2002/08/10) | |

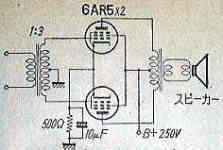

杉本 哲さんが書いた本で、『初歩のラジオハンドブック』というのがある。それが私の最初の専門書だった。 杉本 哲さんが書いた本で、『初歩のラジオハンドブック』というのがある。それが私の最初の専門書だった。この本は、戦後間もない昭和24年に書かれたもので、新しいデバイス等が出現するたびに改訂が加えられ、昭和36年迄に、なんと120数版を重ねたらしい。 私が持っているものは、それを『トランジスタ』、『テレビ』、『アマチュア無線』に重点を置いて、昭和37年に書き直したものらしいが、まだST管で解説している部分が結構多く、私の時代(昭和45年)にマッチしているものではなかった。理解しにくい部分が多々あったように思う。 それでも基礎理論はいつの時代でも変わることはないのでずいぶん勉強になった。 件のアースのことも、この本で知ったように記憶している。 今ではカバーもなくなってしまいだいぶ傷んでいるが、とても大切な本なので大事に保管してある。 その本の中に図の様なプッシュプルの回路図があり、「すばらしい音量を出すことができる」  と書いてあった。 と書いてあった。「今度こそ!」と思いトランスを買いに行くことになったのだが、なんでも同じだろうと考え、片方に端子が二つ、もう片方に三つ端子が出てるのを探して買ってきたのだ。 笑わないで頂きたい。私はこれでも真剣だったのである。 どちらが一次側なのか、二次側なのか分らないし、インピーダンスなんて言葉、知らなかった。が、そんな事はおかまいなしだった。 大きさは、1cm位と3cm位のもので、それぞれ入力トランス、出力トランスとして使った。もちろんトランジスタ用だという事なども知らないし、大きい方は当然出力トランスではなかったと思う。 もうメチャクチャだ。結果は言うまでもない。 私はかなり落ち込んでいた。 ある日、部屋の片隅に他の雑誌と一緒に積んであった『模型とラジオ』と云う本に目が止まった。私は鉄道模型が好きだったので、そのために買い込んでいたものだった。 その時は『ラジオ』と云う部分には興味がなく、その手の記事にはまったく目を通していなかったのだ。 壁に背を持たせ掛けながらページをパラパラめくっていると、6BM8シングル・モノアンプの記事が目に入ってきた。「どうせ、またダメだろう・・・」と思いながら秋葉原に向かい、200円だったその球を買ってきた。運命的な出会いだったことも知らずに・・・ |

|

| 3. 少年は苦労していた (2002/08/01) | |

| その前に、こんなことを思い出してしまった。 回路図中にあるアースの記号、これには悩まされた。 通常、『アース』というと地球に接地することをいうのだが、電子回路の中で使う『アース』の意味をこの時まったく知らなかったのである。「真空管アンプってめんどくさいんだなぁ・・・だけど変だよなぁ?」と疑問に思いながらも、まじめに地面に線をつなぐことを考えていたのだ。 何しろ参考書というようなものは、前述の『技術・家庭』しかなかったのだから無理もなかったと思う。後に、アースの記号には二種類あることを知り、その意味も知ってこの疑問は解消するのだが、まったくもってこの時の私は無知であった。 − 閑話休題 − 組み立てるといってもシャーシが売っていることなど知らない私は、とりあえず畳の上に配線し始めた。 電源トランスは端子が上を向くよう逆さまに置き、真空管はソケットに挿しこみ寝転がした。そして回路図通りの配置で畳の上に部品を並べた。 こんな感じだったからとても解りやすく、すんなりと配線は完了した。まるで実物回路図だ。 プレーヤーをつなぎ電源を入れた。確かに音は出た。しかし、かなり小さい。 プレーヤーにボリュームが付いていたので回してみたが大きくならない。配線間違いもしていないようだ。 教科書にウソをつかれたと思いながらも、「それならばもう一段増幅してやればよい」と考え、6AR5をもう一本買ってきたのだ。ここまではまだ良かった。 出力トランスも用意した。これがいけなかった。まったく同じ物を作りそれをつないだのだ。 結果は・・・余計に音が小さくなってしまったように記憶している。 「なぜなんだろう?二段つないだのだから大きくなるはずなのに・・・」本当にこの時は悩んだ。思いつく限りいろんなことを試した。 また、コンデンサーには電気が蓄えられることを知らなかったので、電源を切ってもすぐに触ると感電するのには、これまた悩まされた。おまけに6AR5の熱で畳を焦がしてしまったのだ。 くる日も、くる日も明け方までがんばった。 夜が明けて、窓を開け腰に手をあて、朝日に向かいながら「真空管のバカヤロー」などと言わないが、そんな心境だった。挫折し始めていた。 |

|

| 2. 大いに感激し、そして驚く (2002/07/29) | |

| 針を下ろした瞬間「ボッ・・・プチチチ・・・」。本当に運が良かった。そのラジオには予備入力端子が付いていたのである。音が出た時の感動は今でも忘れない。 例のイヤホンからチョン切ったプラグは、プレーヤー、イヤホンと兼用だったので、しょっちゅうつなぎ替えていた。 そんなある日、出てくる音がいつもと違うのに気が付いたのだ。今まで聞こえてこなかった楽器の音が聞こえてくるのである。 それはステレオプレーヤーだったので、当たり前のことなのだが、シールド線が『 L 』と『 R 』で2本出ているのだ。  この頃は『ステレオ』という言葉は知っていたが、どういうものなのかハッキリと知らなかったように思う。知らずの内に、ある時は『 L 』、ある時は『 R 』をつないでいたようである。 今まで聞こえてなかった音が聞こえてきたのは、とてもオドロキであり、新鮮で、これまた大いに感激したものだった。「これがステレオなのかぁ!」 そうなるとステレオで聞きたくなるのは当然で、いろいろと調べるようになった。 『技術・家庭』という教科書の中に『3球ラジオ』の回路図が載っているのを見つけ、解説の中に「低周波増幅回路の入力部にマイクか、プレーヤーをつなげば音が出る」というようなことが書いてあったのだ。 「・・・そうなのかぁ!・・・」私は小銭をにぎりしめ秋葉原に向かった。 この時、買ってきたのは6AR5と5MK9各1本。値段は100円と50円であった。電源トランスは、『SEL』の5球スーパー用で値段は忘れてしまった。 抵抗、コンデンサー、出力トランス、スピーカー等は分解したラジオから流用した。 いま思うと不思議なのだが、いつ、どうやって、秋葉原にそのような部品が売っているのを知ったんだろうか?誰かに教えてもらった記憶はないのだけれど・・・トンと思い出せない。 工具類は学校で教材として買わされていたので問題なかった。そして、いよいよ組み始めることになる。 |

|

| MY AUDIO HISTORY | |

| 1. プロローグ (2002/07/13) | |

1970年(昭和45年)、ラジオから流れてきた曲が、私のこれからの人生を大きく左右する1曲になるとは夢にも思っていなかった。まだ14歳、甲子園にあこがれ、プロ野球選手を夢見る坊ちゃん刈りの少年であった。 1970年(昭和45年)、ラジオから流れてきた曲が、私のこれからの人生を大きく左右する1曲になるとは夢にも思っていなかった。まだ14歳、甲子園にあこがれ、プロ野球選手を夢見る坊ちゃん刈りの少年であった。プレーヤーも持っていないのにそのレコードを買ってしまい、しばらく眺めているだけの日々が続いていた。 それを見ていた親父はそんな息子を不憫に思ったのか、コロンビアのクリスタル・ピックアップ付フルオート・プレーヤーをどこからか手に入れてきて、「テレビかラジオにつなげば音が出るみたいだぞ!」とだけ言って私にあてがった。 そんなこと言われても何のことだか分らない。とりあえずテレビにつないでみた。いろいろとやってみたがダメだった。 ソニーの『IC-11』というラジオを親父から借りて、プレーヤーのシールド線を釘に巻きつけ、手当たり次第端子に挿し込んでみた。音なんか出る訳ないのに。 この頃は何事にも一生懸命だった。親父に内緒でイヤホンのリード線をチョン切り、そのプラグを利用して端子に挿し込んでみたのだ。 ここからすべてが始まった。 |

TOP NEXT ≫